特别关注

推荐文章

新书出版

《芦苇图》与“无声处”——论张大千早年山水中的留白意境

2025-10-13 20:37:15 韩文慧(内江市张大千纪念馆) 王晓(内江市东兴区文物保护所)

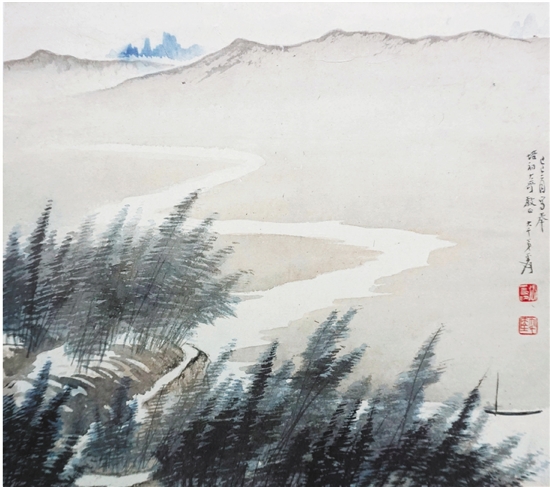

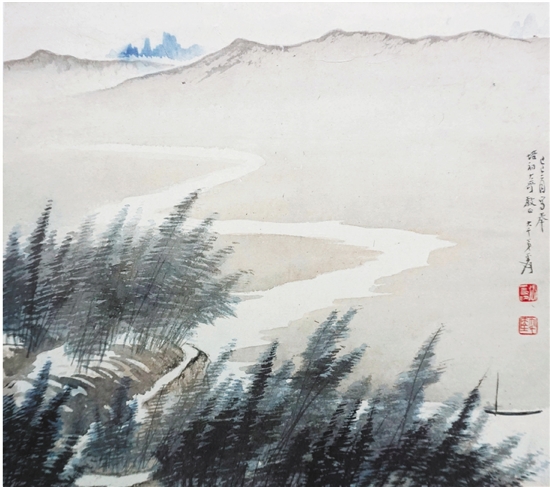

张大千无论是绘画、书法、篆刻还是诗词都无所不通,早期专心研习古人书画,特别在山水画方面卓有成就。1929年2月,张大千作《芦苇图》赠好友公孙长子,以写意设色水墨写之。右题:“己巳二月写奉,培初大哥教正,大千弟爰”。钤白文“张爰印”和朱文“大千居士”。是张大千早年山水画突出“留白”,追求质朴空灵的画风之作。

1929年是张大千艺术人生较为重要的一年。4月,张大千参加了国民政府教育部在上海举办的全国第一届美术展览,他不仅被推选为展览会干事会员,还有四幅作品《白鸟小照》《残荷》《水仙》《山水》参与展出,为他未来的艺术发展奠定了坚实的基础。本次美展会,张大千结识了徐悲鸿、刘海粟等一批艺术家,并完成《己巳自写小像》,遍征名家为小像题字,先后有32位名家题咏,最早为1929年,最晚为1952年,前后跨越20余年,是一幅流动的张大千宣传“招贴画”,在20余版张大千画集中刊印过,是张大千“而立之年”的重要的人生记录。张大千晚年秘书冯幼衡曾评论《己巳自写小像》:“画中的人盖着黑漆漆的一脸络腮胡,两眼圆黑、定定地凝视前方,其中有多少自信的神采,又有多少意气的昂扬。”1929年的张大千对自己摹学、临仿石涛作品已是相当自信,自写小像的人物线条及松树松叶,均有较为明显的石涛画风。曾熙在张大千1928年3月所《临石涛山水手卷》题跋中有云:“季爰写石涛,能摄石涛之魂魄至腕下,其才不在石涛下。他年所进,尚不知如何耳。”

《芦苇图》受赠者“培初大哥”,是张大千同乡好友公孙长子(1882-1942),原名余切,字培初,号肃霜楼主,粉红城主等。1906年参加同盟会,负责川南同盟会的组织发动工作,因奔走于革命而先后改名余大同、余爱博、雷古充、公孙长子等。新民主主义革命家和著名书法家,善“双钩”书体,与张大千及张善子交好。

1915年,公孙长子先后参加熊克武的讨袁护国和护法战争。1924年川军失利,公孙长子到上海治病,以卖字为业,与当时在上海的张大千往来密切。1928年中秋,公孙长子完成双钩册页《金刚经》(现为国家一级藏品),遂请张大千品鉴并题字:“粉红城主双钩金刚经,戊辰嘉平月(1928年12月)大千居士张爰题”。两个月后,张大千又作《芦苇图》赠公孙长子,印证了二人的深厚情谊。张大千曾赞誉“培初大哥双勾前无古人,何论当代,高矣美矣”。

观《芦苇图》全幅,意境空阔,粗笔写意,以水墨晕染芦苇,笔势含蓄,墨意温静,注重线条的精练洁净,淡雅质朴。“留白”的蜿蜒的水径贯穿全幅,使画面呈现光影的变化,右下一叶小舟,增添了水流的动感。远山以传统的浅绛法设色,淡墨笔勾皴山峦,藤黄淡染,隐约可见的山势轮廓,以甚简墨色相融,看似无线条,却又浓淡如意、层次分明,意象超出笔墨之外,将山水景致延伸到画外的丰富想象。

清初书画鉴藏家笪重光在《画筌》谈道:“空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣。虚实相生,无画处皆成妙境。”是中国山水画造境的经典妙法。作品神韵是无法直接描绘出来的,只有当真实的情境描绘得逼真时,神韵才会自然产生。在绘画中的虚实相生,无画的部分也能构成美妙的境界,笔墨未到的空白处,是影响画作整体效果的重要因素。纵观中国传统绘画理论发展脉络,不难发现“留白”的艺术表现已然成为中国画重要的构图法则和审美特征,至明清时期成为成熟的创作法则。《芦苇图》笔墨精练,留白处理巧妙,近景为芦苇坡岸,中景为水径、河滩,远景为山峦,近、中、远景之间相互映衬。在笔墨施用上,张大千取细笔淡墨,近景处芦苇复以重墨勾写,芦苇随风微动,既与中、远景拉开空间层次,也突出画面的意境。中景水径的留白,远山仅数笔勾写山头,呈现出缥缈苍茫之气。全画色调清俊明快,展现出张大千早期山水凝气聚古的典雅之美。

*标注本站专稿的稿件,转载请注明出处。

中国书画导报 ● 版权所有 All Rights Reserved Copyright(c)2022